厚生労働大臣に認可された国家資格。労働社会保険に関する法律のエキスパート

労働法務の専門家として、労働基準法や労働契約法、労災保険法、

健康保険法、厚生年金保険法など、雇用に関する法律全般をカバーしています!

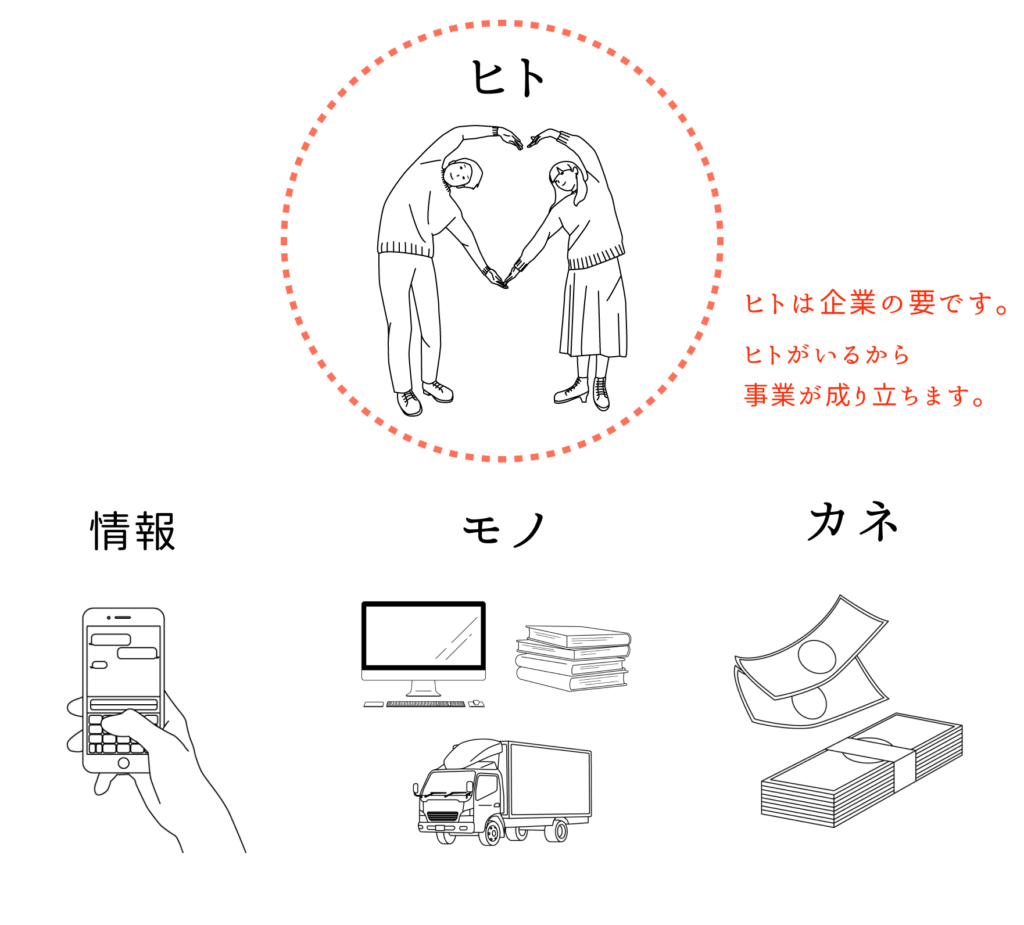

企業を経営するために「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」という経営資源を

最大限に活用していくことが求められますが、

社会保険労務士はこの中の「ヒト」の専門家です。

ヒトを雇っていく上で必要な「労務管理」に関する相談に乗り、専門家の目線でアドバイスを行うことが可能です。

その他、従業員のトラブル防止のための対策(就業規則の作成や人事評価制度の設計等)をしたり、従業員の採用や定着を図るための取り組み(各種研修や育児介護休業制度の整備等)を行ったりなど、「ヒト」に関わる様々なことを通じて企業の発展をサポートします。

その他にもを入社退社時のハローワークへの申請手続き、労災が起きた時の手続きの他、給与計算なども代行しています。

労使対等を目指す

社労士が目指しているのは、労使のいずれかが勝って、

いずれかが負ける状態ではありません。

労使ともに相互の立場を尊重し、

労使全体として幸せになることができる全体最適の状況を作ります。

「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上」

を図ることことが社労士の役目です。

経営者、

従業員がお互いに違った思想を持った

社会組織の中でその双方の橋渡し的な存在になれるよう社会保険労務士は努めています。

社会保険労務士ができること

1.迅速、正確な事務処理を行うことができる

社会保険労務士に依頼するとコストが発生しますが、労働法令・社会保険・労務管理上の問題等で分からないことについて調べる時間を削減し、迅速かつ正確に事務処理を行うことができます。

また、知らなかった制度や時間の余裕がなく行えなかった申請手続きのロスもなくすことができます。

2.労務関係のコストを削減できる

人事担当の従業員を雇った場合、給料の他に社会保険料等の福利厚生費や教育費がかかりますが、社会保険労務士に依頼すると従業員を雇うよりも安い金額で専門的な業務を委託して行うことができます。

3.最新の法律に対応できる

社会の変化により労働法令・社会保険関係の法律は頻繁に改正されます。

社会保険労務士に依頼することにより、法改正に迅速に対応できるため、会社の被る不利益を防止し、会社にとって有益な情報を手に入れることができます。

4.本業の業務に専念できる

会社の労働法令・社会保険の手続きや給与計算などは、会社の本来の業務とは関係ない業務ですが従業員を雇う上では必ず行わなければいけない手続きです。

社会保険労務士に依頼することにより、複雑で面倒な手続きから解放され、本来の業務に専念することができます。

5.様々なリスクを回避、軽減できる

会社を経営していると様々なトラブルが発生します。

労働問題、労災、人事問題などはリスク回避と予防が大切です。

トラブルが起きる前に事前に相談することによってリスクを回避でき、起きた場合にも速やかに対応・解決することができます。

社会保険労務士の業務

社労士の業務は社労士法で規定されており、1号業務から3号業務まであります。

1号業務と2号業務は社労士の資格を持っていないと行えない独占業務です。

1号業務(手続き業務)

労働社会保険諸法令に基づく申請書類などの作成、提出代行事務代理

・従業員の入退時に伴う社会保険、雇用保険の取得喪失手続き

・私傷病や出産・育児休業などに関する申請、給付手続き

・労働保険の年度更新手続き

・10人以上の従業員を使用する事業場における就業規則の作成・届出

・36協定など行政機関への届出が義務づけられている各種協定の作成・届出

・雇用関連助成金の申請

2号業務(労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成)

労働社会保険諸法令に基づく帳票書類の作成

・労働者名簿

・賃金台帳

・出勤簿

・10人未満の従業員を使用する事業場における就業規則

・行政機関への届出が義務づけられていない各種労使協定

・労働条件通知書

・災害補償に関する書類

3号業務(相談対応、コンサルティング)

人事労務管理などに関する相談業務

人事制度構築コンサルティング

人材確保のための採用コンサルティング

高齢者や障害者の雇用に関するコンサルティング

働き方改革に対応した柔軟な働き方の導入コンサルティング

パーパス策定や人材戦略立案のためのコンサルティング